Google Agentspace で PPTX 形式の ライトニングトーク登壇資料を作成する

2025.8.20

概要

先日、Google Agentspace が GA になりました。

2025 年 7 月 31 日

Google Agentspace が一般公開されました (GA)。

https://cloud.google.com/agentspace/docs/release-notes

そのタイミングで、以下の機能追加がありました。

DOCX、PDF、PPTX を作成します。

https://cloud.google.com/agentspace/docs/release-notes#July_31_2025

この機能を使えば、ライトニングトーク(LT)用の登壇資料が、手軽に作成できそうだと思い、試してみました。

Google Agentspace とは

Google Agentspace とは、Google(Google Cloud)が提供する生成 AI サービスです。

Google Agentspace は Google の検索機能を基盤として、対話型のアシスタンス、複雑な質問への回答、積極的な提案および企業固有の情報に基づくアクションの実行が可能です。

ドキュメントやメールなどの非構造化データと、表などの構造化データの両方に対応しています。

Google Cloud、Google Agentspace と NotebookLM Plus で企業の生産性向上を支援 | Google Cloud 公式ブログ

実際に試してみた

作成する LT 資料は、Tech Blog で公開した以下の記事をもとにします。

試行錯誤した結果、元のブログ記事にある程度の文字数がないと、生成される資料のボリュームが少なくなることが分かりました。

もし画像中心の記事や短い記事を参照する場合は、あまり効果的な資料が作成されない可能性があるため、ご注意ください。

Tech Blog を PDF にする

まず、上記のページをブラウザで開いて、Ctrl + P で PDF に変換します。

変換したファイルを保存します。

この PDF ファイルをベースとして、LT 資料を作成してもらいます。

Agentspace で LT 資料を作成する

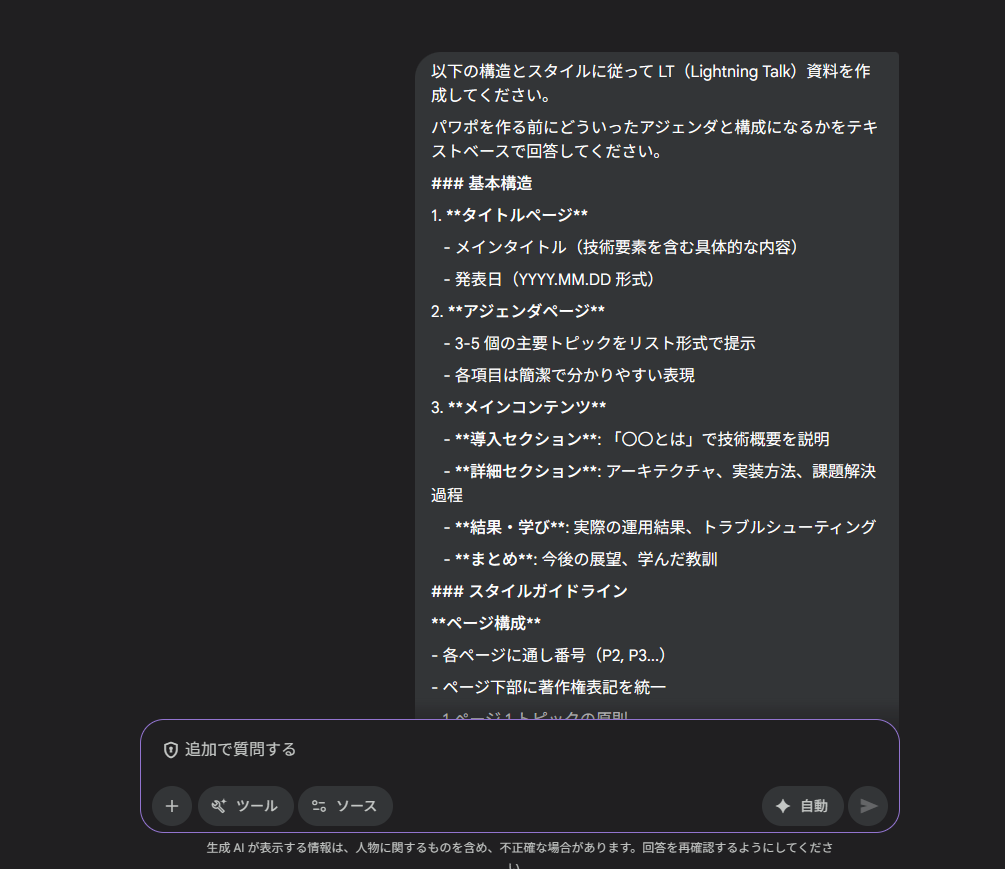

次は、先ほどダウンロードした PDF と以下のプロンプトを Agentspace で実行します。

以下の構造とスタイルに従って LT(Lightning Talk)資料を作成してください。 パワポを作る前にどういったアジェンダと構成になるかをテキストベースで回答してください。 ### 基本構造 1. **タイトルページ** - メインタイトル(技術要素を含む具体的な内容) - 発表日(YYYY.MM.DD 形式) 2. **アジェンダページ** - 3-5 個の主要トピックをリスト形式で提示 - 各項目は簡潔で分かりやすい表現 3. **メインコンテンツ** - **導入セクション**: 「〇〇とは」で技術概要を説明 - **詳細セクション**: アーキテクチャ、実装方法、課題解決過程 - **結果・学び**: 実際の運用結果、トラブルシューティング - **まとめ**: 今後の展望、学んだ教訓 ### スタイルガイドライン **ページ構成** - 各ページに通し番号(P2, P3...) - ページ下部に著作権表記を統一 - 1 ページ 1 トピックの原則 **コンテンツスタイル** - 技術的な内容は図解やアーキテクチャ図を活用 - 実体験に基づく具体的なエピソードを含める - Q&A 形式での説明を適宜使用 - 数値やデータを用いた客観的な評価 **文章スタイル** - 簡潔で読みやすい箇条書きを多用 - 専門用語は適切に説明 - 「〜してみた」「〜の話」など親しみやすい表現 - 失敗談や課題も率直に共有 - フォントはメイリオ - フォントサイズはタイトル 42px,見出し 38px,本文 24px - カラーは 0026ab を基調として配色はいい感じにしてください **視覚的要素** - 重要なポイントは太字やハイライトで強調 - 図表、フローチャート、アーキテクチャ図を効果的に配置 - URL や参考資料のリンクを適切に配置 ### 特徴的な要素 - **実践的な内容**: 理論だけでなく実際の運用経験を重視 - **トラブルシューティング**: 発生した問題と解決策を詳細に記載 - **コスト意識**: 技術選択におけるコスト面の考慮 - **今後の展望**: 改善点や次のステップを明示 - **ナレッジ共有**: 他のメンバーが参考にできる具体的な情報 ### 推奨ページ数 - 10 ページ程度(アジェンダ、まとめ、Appendix 含む) - Appendix には参考資料やリンクを整理 このテンプレートに従って、技術的な学びと実践的な知見を効果的に共有できる LT 資料を作成してください。

Agentspace で実行してみます。

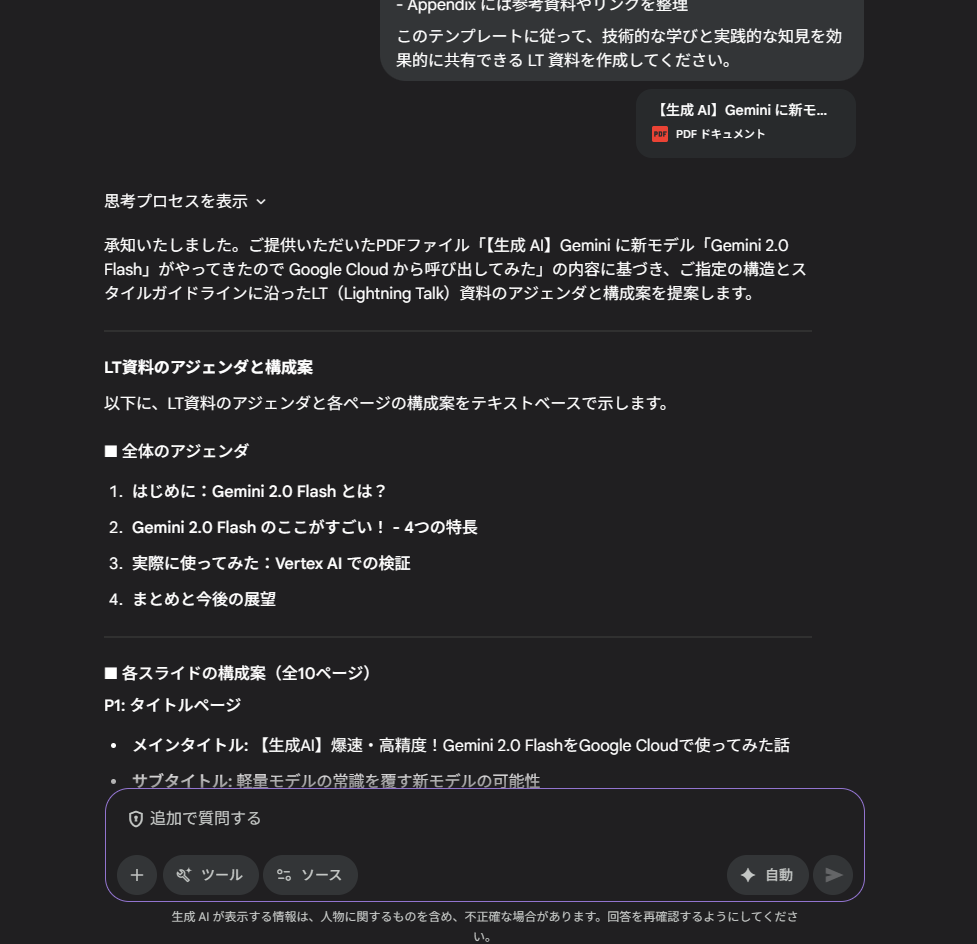

出力は以下の通りです。

テキストの全文は以下です。

承知いたしました。ご提供いただいたPDFファイル「【生成 AI】Gemini に新モデル「Gemini 2.0 Flash」がやってきたので Google Cloud から呼び出してみた」の内容に基づき、ご指定の構造とスタイルガイドラインに沿ったLT(Lightning Talk)資料のアジェンダと構成案を提案します。

---

### LT資料のアジェンダと構成案

以下に、LT資料のアジェンダと各ページの構成案をテキストベースで示します。

#### **■ 全体のアジェンダ**

1. **はじめに:Gemini 2.0 Flash とは?**

2. **Gemini 2.0 Flash のここがすごい! - 4つの特長**

3. **実際に使ってみた:Vertex AI での検証**

4. **まとめと今後の展望**

---

#### **■ 各スライドの構成案(全10ページ)**

**P1: タイトルページ**

* **メインタイトル:** 【生成AI】爆速・高精度!Gemini 2.0 FlashをGoogle Cloudで使ってみた話

* **サブタイトル:** 軽量モデルの常識を覆す新モデルの可能性

* **発表者:** 〇〇 〇〇

* **発表日:** 2025.MM.DD

**P2: アジェンダ**

* **タイトル:** 本日の内容

* **内容(箇条書き):**

1. はじめに:Gemini 2.0 Flash とは?

2. Gemini 2.0 Flash のここがすごい! - 4つの特長

3. 実際に使ってみた:Vertex AI での検証

4. まとめと今後の展望

* **一言:** 「速くて、安くて、すごい」は本当か?実践的な内容をお届けします!

**P3: 導入セクション - 「Gemini 2.0 Flash とは?」**

* **タイトル:** 〇〇とは

* **内容:**

* Gemini 1.5 Flashの後継となる、Googleの**最新・軽量AIモデル**。

* 従来の軽量モデル:「安くて速い」が、精度は重量モデルに劣る。

* **Gemini 2.0 Flashの革命:** 軽量モデルでありながら、前世代の**重量モデル(1.5 Pro)に匹敵、あるいはそれ以上の精度**を誇る。

* まさに「速くて旨い」を実現するモデル!

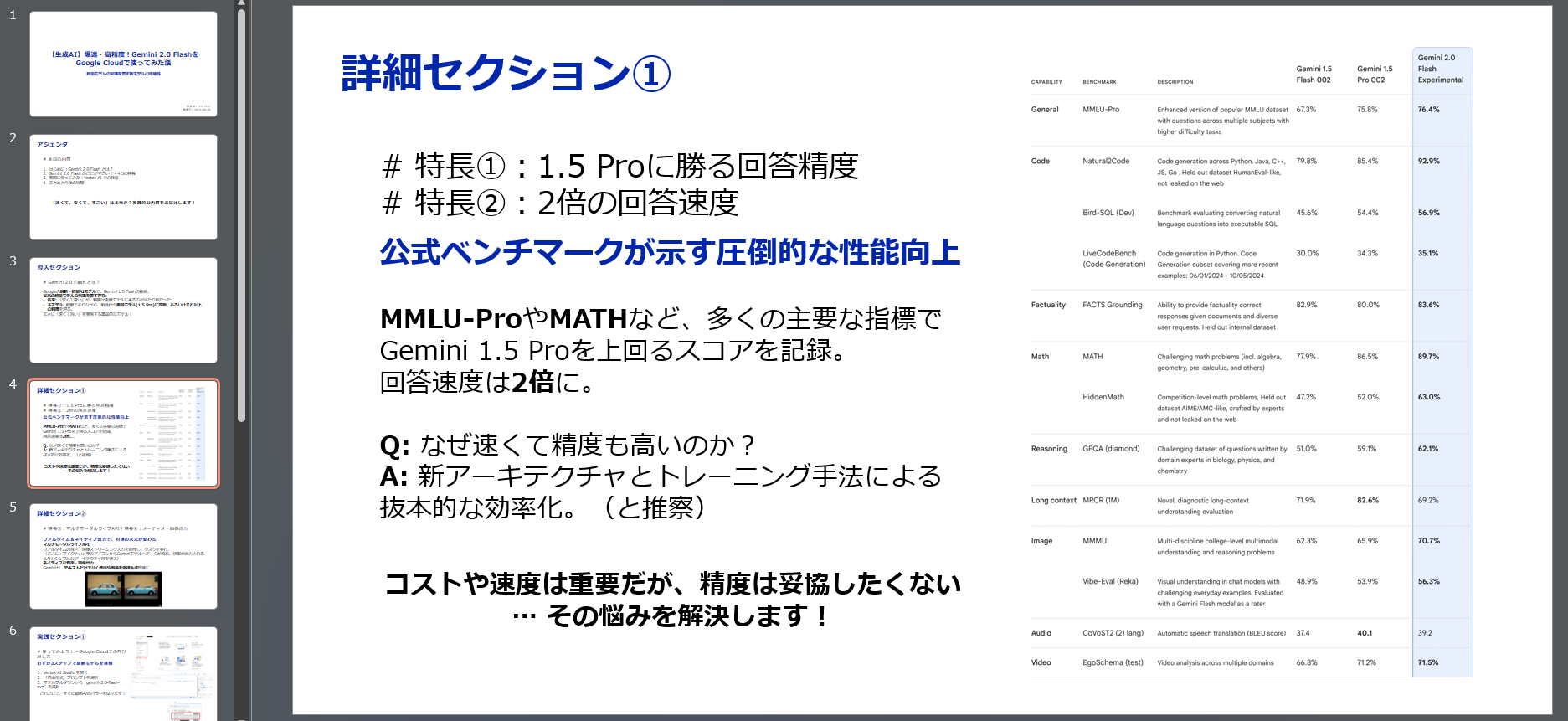

**P4: 詳細セクション① - 「精度と速度の進化」**

* **タイトル:** 特長①:1.5 Proに勝る回答精度 / 特長②:1.5 Proの2倍の回答速度

* **内容:**

* **公式ベンチマーク比較表を提示**(PDF P.4の表を引用・加工)。

* MMLU-Pro, MATH, GPQAなどの主要指標で1.5 Proを上回るスコアをハイライト。

* **Q&A:** なぜ速くて精度も高いのか?

* A: 新しいアーキテクチャとトレーニング手法による効率化。(と推察)

* **ポイント:** コストやレイテンシーを下げたいが、精度は妥協したくない…という悩みを解決!

**P5: 詳細セクション② - 「マルチモーダルとネイティブ出力」**

* **タイトル:** 特長③:マルチモーダルライブAPI / 特長④:オーディオ・画像出力

* **内容:**

* **マルチモーダルライブAPI:**

* リアルタイムの音声・映像入力を処理し、タスクを実行可能に。

* アーキテクチャ図を用いて、ストリーミング入力のイメージを図解。

* **ネイティブ出力:**

* これまでテキスト出力のみだったGeminiが、**音声や画像を直接生成可能**に。

* PDF P.6の「車をコンバーチブルにする」デモ画像を引用し、視覚的にインパクトを提示。

**P6: 実践セクション① - 「Vertex AIでの利用手順」**

* **タイトル:** 使ってみよう! - Google Cloudでの呼び出し方

* **内容:**

* Vertex AIコンソールのスクリーンショット(PDF P.8, P.9参照)を使い、手順を説明。

1. Vertex AI Studio を開く

2. 「自由形式」を選択

3. モデルプルダウンから `gemini-2.0-flash-exp` を選択

* **ポイント:** これだけで、すぐに最新モデルを試せる手軽さを強調。

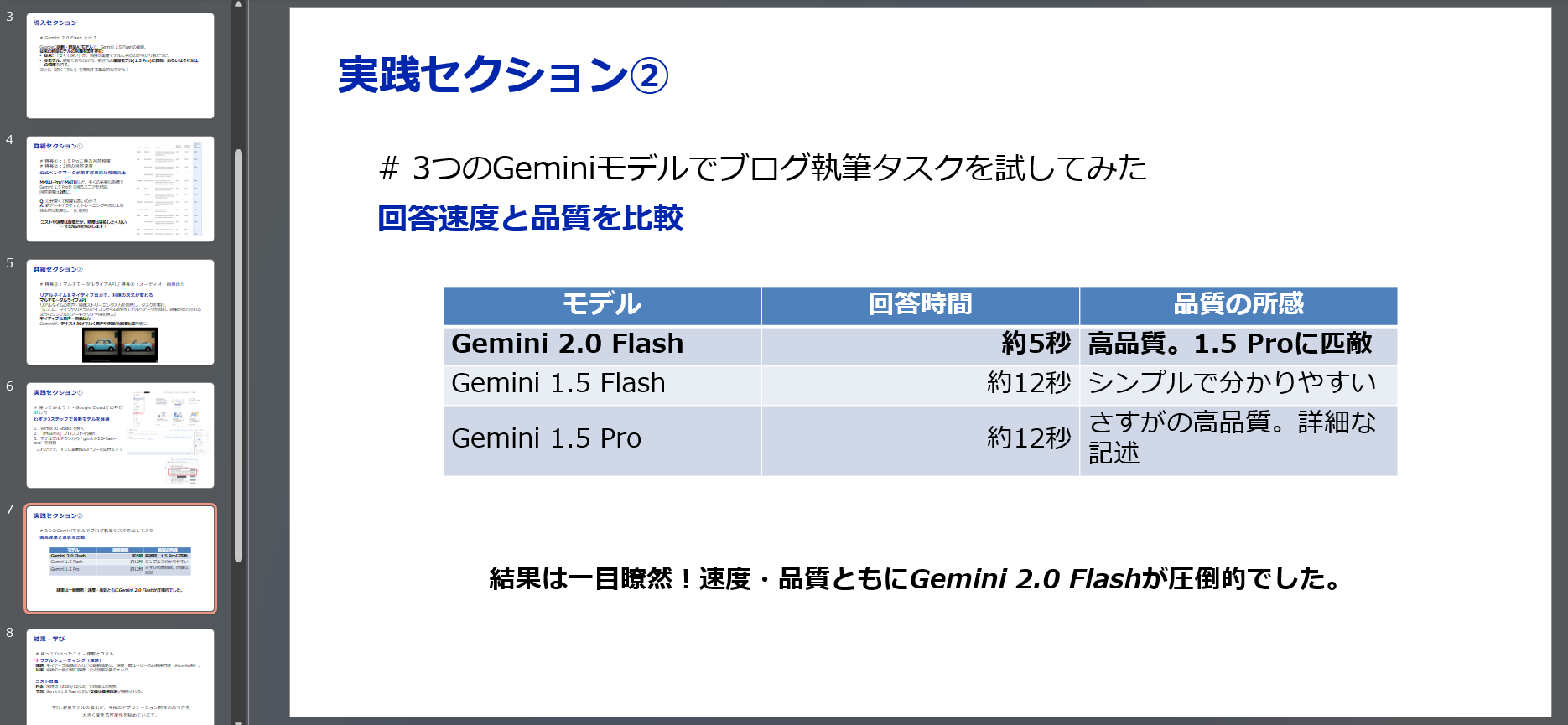

**P7: 実践セクション② - 「モデル比較デモ」**

* **タイトル:** 3つのGeminiモデルでブログ執筆タスクを試してみた

* **内容:**

* **比較対象:**

* Gemini 2.0 Flash

* Gemini 1.5 Flash

* Gemini 1.5 Pro

* **結果:**

* **回答速度:** `2.0 Flash`が**5秒**と圧勝(他は12秒以上)。

* **回答品質:** `2.0 Flash`は`1.5 Pro`に匹敵する高品質な文章を生成。

* **結論:** 速度・品質ともに`2.0 Flash`が優れていることを具体的な結果で示す。

**P8: 結果・学びセクション**

* **タイトル:** 使ってわかったこと - 課題とコスト意識

* **内容:**

* **トラブルシューティング(課題):**

* **課題:** ネイティブ画像出力などの新機能は、現在一部のユーザーのみ利用可能(Allowlist制)。

* **対策:** 今後の一般公開に期待。最新情報をウォッチ。

* **コスト意識:**

* **料金:** 執筆時点(2024/12/12)で詳細料金は未発表。

* **予想:** Gemini 1.5 Flashに近い安価な価格設定が期待される。

* **学び:** 軽量モデルの進化が凄まじく、今後の開発効率を大きく変える可能性を秘めている。

**P9: まとめ**

* **タイトル:** まとめと今後の展望

* **内容:**

* **Gemini 2.0 Flashの総括:**

* **高速・高精度・多機能**を両立した、次世代の軽量モデル。

* プロトタイピングから本番運用まで、幅広いシーンでの活用が期待される。

* **今後の展望:**

* マルチモーダルライブAPIやネイティブ出力機能の一般公開が楽しみ。

* これらの機能を活用した新しいアプリケーションの可能性を探っていきたい。

* **ナレッジ共有:** さあ、皆さんも触ってみましょう!

**P10: Appendix**

* **タイトル:** 参考資料

* **内容:**

* **ブログ記事URL:**

* 【生成 AI】Gemini に新モデル「Gemini 2.0 Flash」がやってきたので Google Cloud から呼び出してみた

* **公式ドキュメントURL:**

* Introducing Gemini 2.0: our new AI model for the agentic era

* Google models - Documentation

* **その他参考リンク**

---

**スタイルについて:**

ご指定のフォント(メイリオ)、フォントサイズ、カラー(#0026ab)は、実際にPowerPointで資料を作成する際に適用します。構成案の段階では、可読性を重視したテキストで記述しました。

この構成案を基に、より詳細な内容の検討や、実際の発表に向けた資料作成を進めていただけますと幸いです。ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。

おおむねまとまっているので、この内容で資料を作成してもらいます。

約 3 分で作成されました。

特徴のあるスライドだけ抜粋してご紹介します。

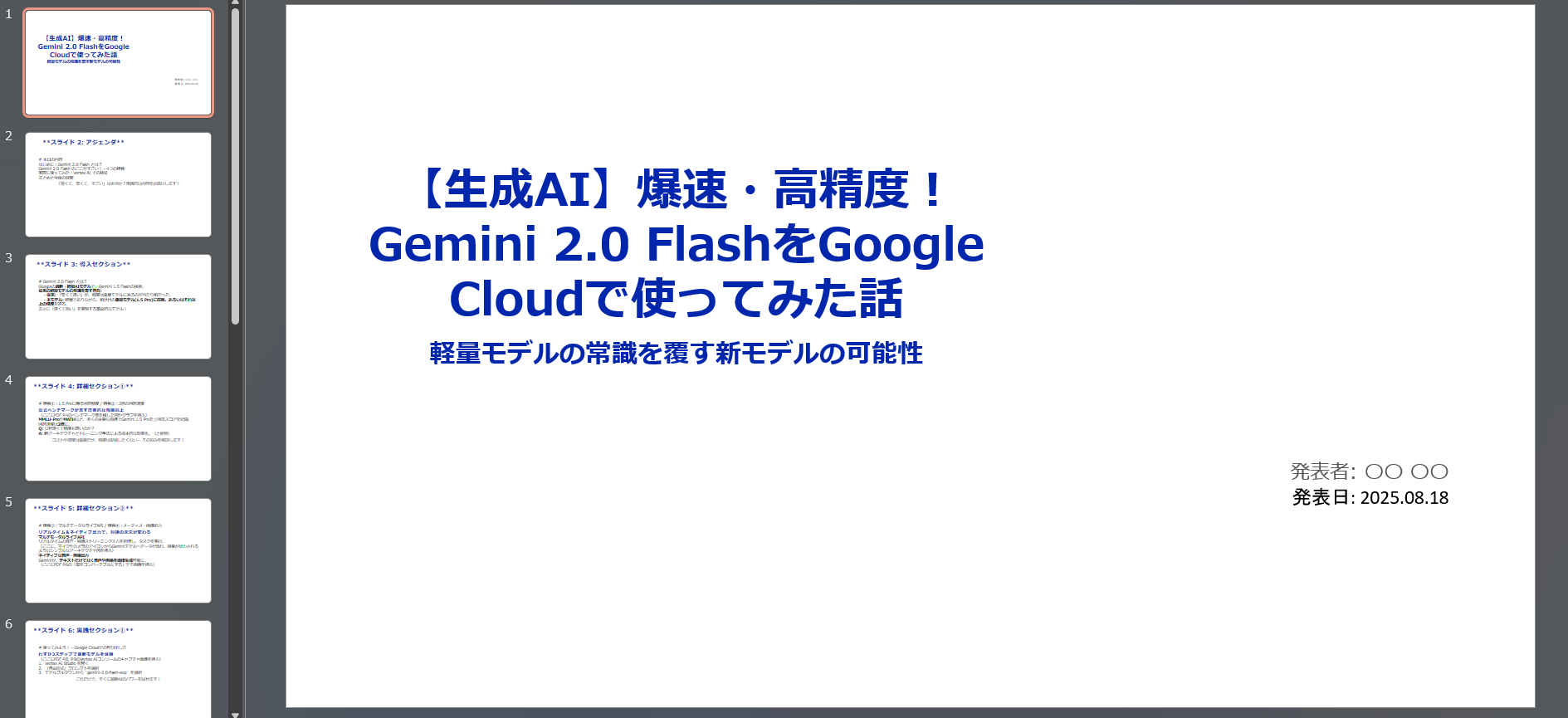

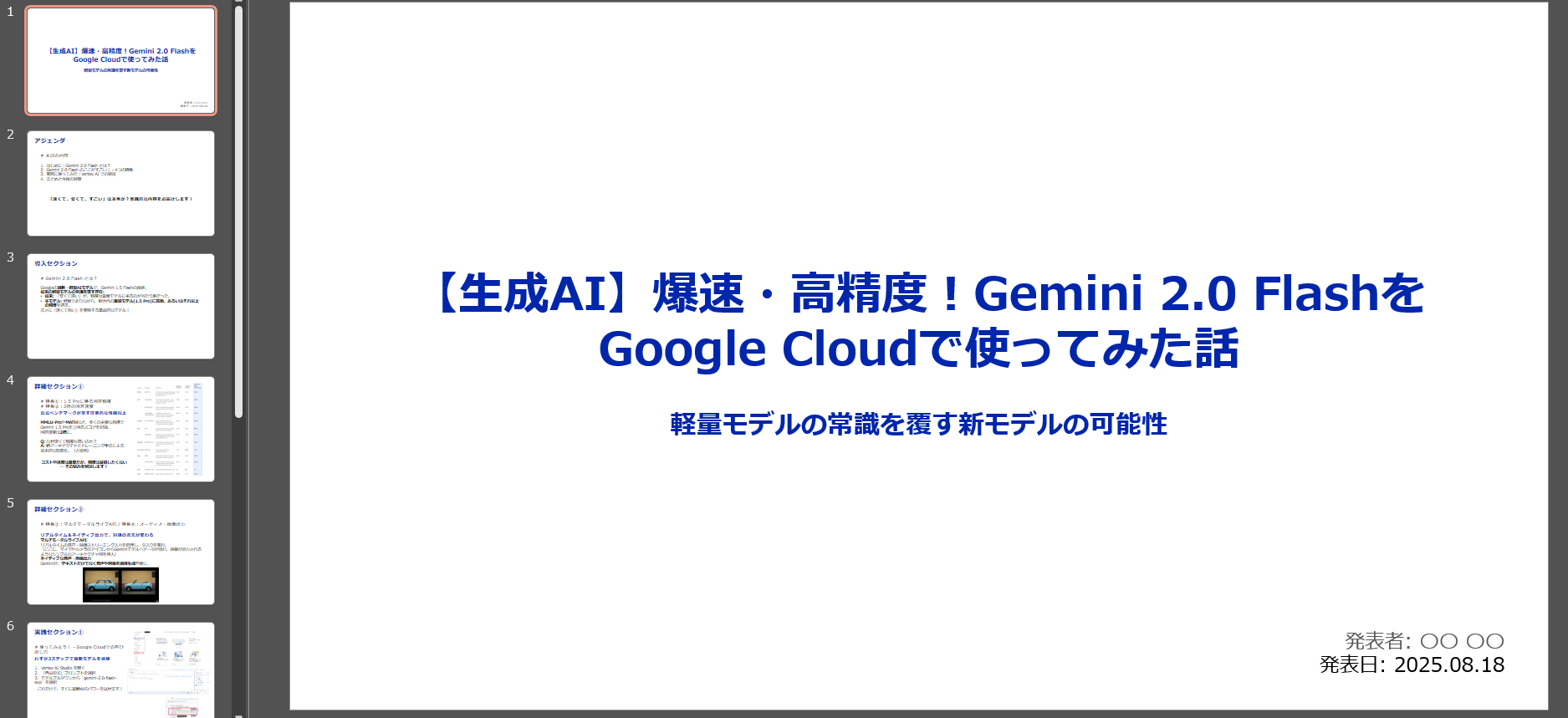

表紙(P.1)

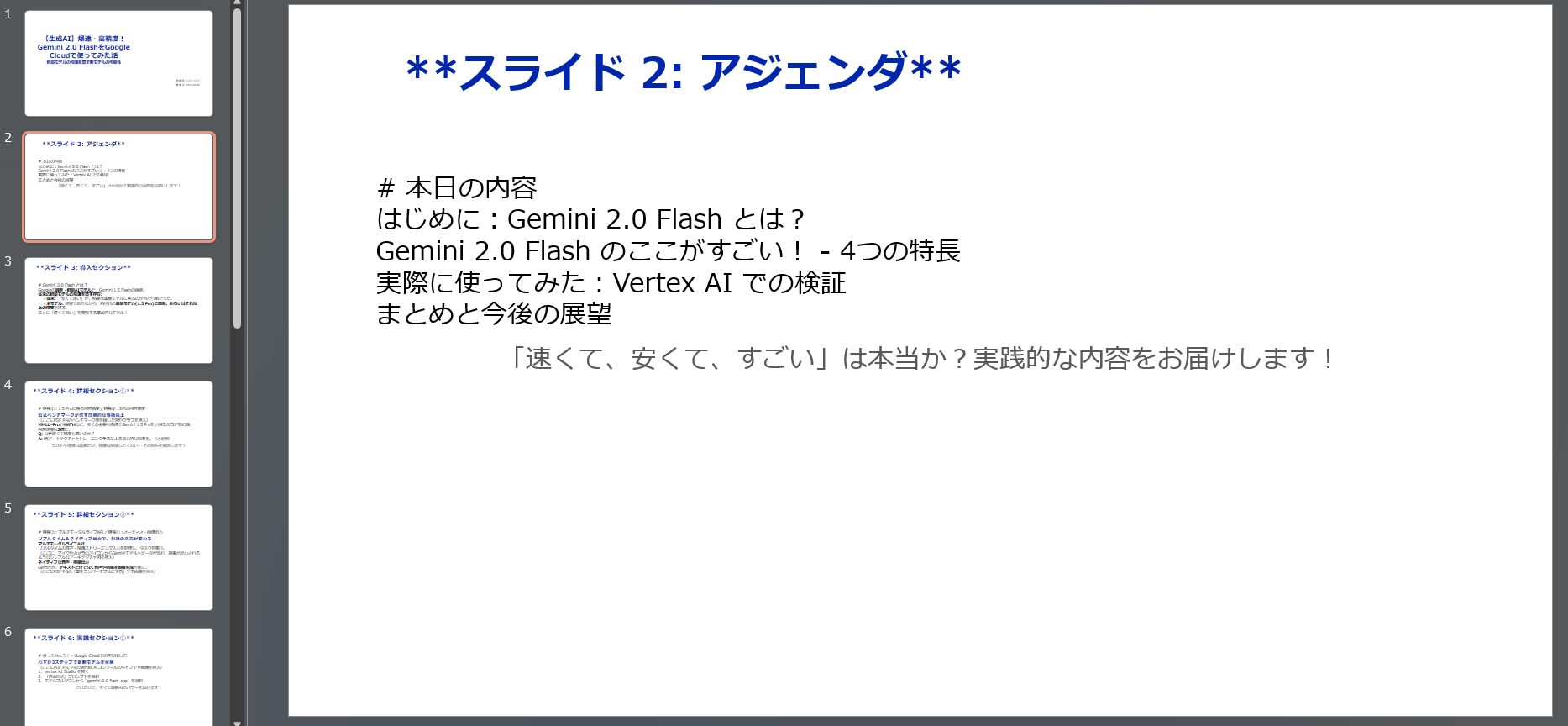

アジェンダ(P.2)

説明ページ(P.3 ~ 4)

画像は自動で挿入されない代わりに、テキストで分かりやすく補足されています。

(ここに PDF P.4 のベンチマーク表を模した図やグラフを挿入)

表を使った紹介ページ(P.9 ~ 12)

おそらく、Markdown 形式の表を作成しようとした際にスライドが分割されたものと思われます。

回答速度と品質を比較 | モデル | 回答時間 | 品質の所感 | | : | : | : | | Gemini 2.0 Flash | 約 5 秒 | 高品質。1.5 Pro に匹敵 | | Gemini 1.5 Flash | 約 12 秒 | シンプルで分かりやすい | | Gemini 1.5 Pro | 約 12 秒 | さすがの高品質。詳細な記述 |

所感

LT 資料らしく、1 スライドごとに情報がまとまっています。

また、プロンプトで指定したフォントやカラーがしっかり反映されています。

ただし、試行錯誤した結果、必ず反映されるわけではないようでした。

「2. text-to-text のタスクを試してみた」で実際に試した内容は割愛されていました。

最終的な結果だけのスライドでまとまっているようです。

デザイン面では改善の余地がありますが、構成や基本的な文字は問題なさそうです。

少し手を加えてみた

デザイン面が少し残念ですが、少し手を加えるだけで改善できそうなのでやってみます。

出来上がったスライドをご紹介します。

表紙(P.1)

文字の配置とフォントサイズを少し整えてみました。

アジェンダ(P.2)

表紙と同じ感じで修正し、「「速くて、安くて、すごい」は本当か?実践的な内容をお届けします!」のフォントカラーを見づらかったので灰色から黒色に変更しました。

説明ページ(P.4)

画像を追加しました。

縦長の画像だったため、テキストブロックを左端に寄せました。

表を使った紹介ページ(P.7)

テキストベースの表だったのを、表に置き換えました。

なお、約 10 分の修正作業で完成させることができました。

主な修正点

- オブジェクトの配置

- フォントサイズ

- フォントカラー(灰色を黒色に変更)

- 画像を挿入

まとめ

生成 AI で、PPTX 形式の資料が作成できるのはかなり便利でした。

内容だけじゃなく、デザイン面もプロンプトを用いることによってある程度コントロールが可能なようです。

あまり複雑なデザインや内容は難しいかもしれませんが、資料のたたき台や LT 資料のような簡単な内容であればかなり活用できそうです。

テックブログ新着情報のほか、AWSやGoogle Cloudに関するお役立ち情報を配信中!

Follow @twitter2021年新卒入社。インフラエンジニアです。RDBが三度の飯より好きです。 主にデータベースやAWSのサーバレスについて書く予定です。あと寒いのは苦手です。

Recommends

こちらもおすすめ

Special Topics

注目記事はこちら

データ分析入門

これから始めるBigQuery基礎知識

2024.02.28

AWSの料金が 10 %割引になる!

『AWSの請求代行リセールサービス』

2024.07.16