Cursorで加速するチーム開発

はじめに

Cursorとは

Cursorを導入した背景

- 生産性の向上: マージまでの時間短縮

- コードの品質の向上: 開発者のスキルレベルに関わらず一定水準以上のコード品質を確保

- レビュープロセスの効率化: レビュー負荷の軽減

Cursorの効果検証

- 新規機能開発における初期コードの作成は原則としてCursorを活用する

- 初期コード生成後の開発プロセス(バグ修正、リファクタリング、ユニットテストの作成 etc…)においては、開発者の判断によりAI活用と手作業を並行して実施する柔軟な体制を取る

導入前後の開発パフォーマンス比較

| 評価項目 | 導入前 | 導入後 | 改善の程度 |

| PR作成本数 | 1.4本/日 | 2.0本/日 | 約40%向上 |

| PR作成~マージまでの平均日数 | 1.5日 | 1.4日 | 同水準を維持 |

Cursorがチームにもたらしたメリット

導入前に期待していた3つの要素(生産性の向上・コード品質の向上・レビュープロセスの効率化)に加えて、開発体験にも様々な効果が見られました。

1. 生産性の向上

- 複雑な処理のリファクタリング

- 例外処理やユニットテストの自動生成

- linter対応

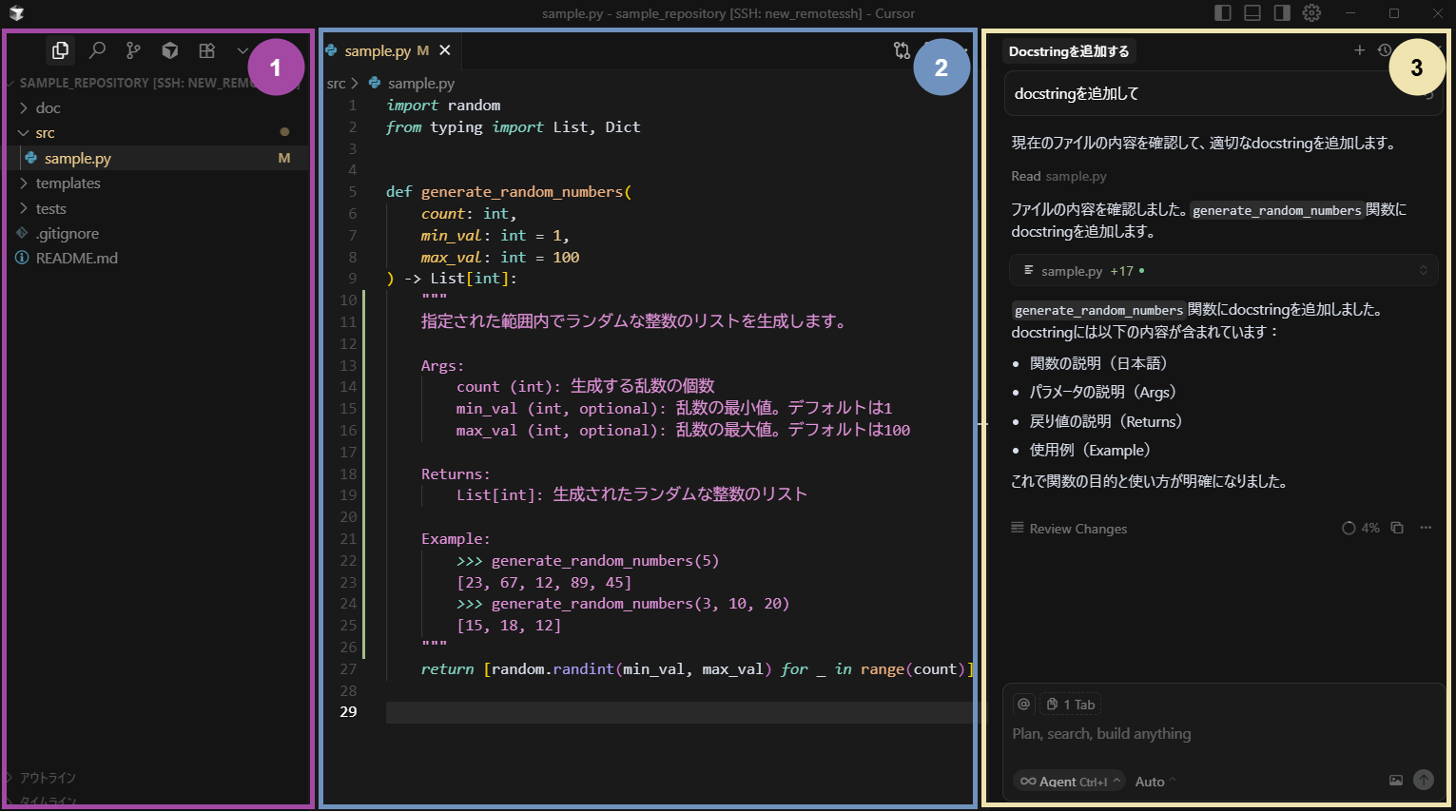

- docstringやコメントの自動生成

- 複数ファイルを跨いだコード生成

2. コード品質の向上

Cursorではコンテキストを活かしたモジュール単位でのコード設計が可能で、以下のようなフォルダ構造があった場合に各ファイル間の関係性を理解してコード生成を行います。

src/aggregation/ ├── data_getter.py # 元になるデータの取得処理 ├── transform.py # データ変換処理 └── main_aggregation.py # 変換済みデータの集計処理

Cursorのこの性質により、一貫した設計・命名ルールに基づいた高品質なコードが生成され、チーム全体でのコード品質の標準化が実現できています。

また、単一責任の原則に基づくクラス設計や類似パターンの統一に強みがあり、今まで手動で行っていたコードの品質や可読性の確認作業が楽になった実感があります。

3. レビュープロセスの効率化

コード品質の向上により、レビューで指摘されうるスペルミスなどのヒューマンエラーや可読性に関する指摘事項が減少したことで、レビュワーの負担軽減にも繋がりました。

実装者側にとっては、レビューで発生した軽微な指摘事項のコード改修もCursorによって即座に対応できるようになり、双方に良い効果がありました。

4. 開発体験の変化

上記の3つの要素以外にも、Cursorによって開発者の実装プロセスに様々な良い変化が見られました。

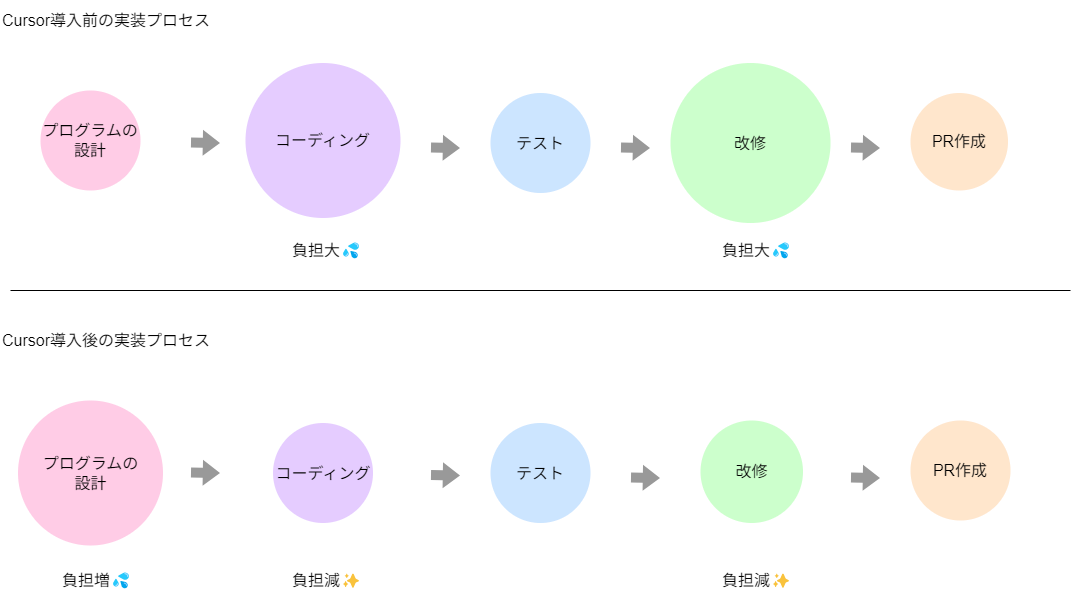

PR作成までの実装プロセスは、Cursor導入前後で以下のような変化がありました。

仕様を理解した上で正確な指示を行うために、設計の検討は導入前よりもしっかり行う必要が出てきましたが、「コードをどう書くか」の検討に時間を取られることが減り、コーディングと改修の負担が小さくなりました。

それ以外にも、以下のような良い効果がありました。

- ナレッジ支援:自動生成されるdocstring・コメントにより、新規メンバーのプロジェクト理解が向上

- 言語の壁を排除:外国籍の開発者も自分の母国語で自然に指示を出せるため、作業効率が向上

Cursor利用による課題

Cursorを導入したことで得られたメリットは大きかったのですが、一部で以下のような課題が見つかりました。

1. 技術的な制約

2. 運用面でのリスク

長期的な活用戦略

1. 品質管理プロセスの確立

今後は生成コードの継続的なチェックと修正を前提とした運用体制を構築し、定期的な効果測定を継続していく予定です。

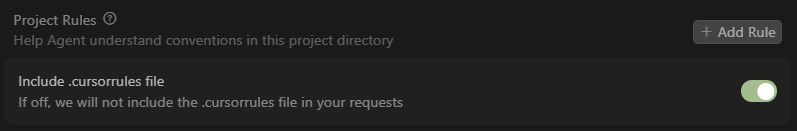

また、プロジェクト固有のコーディング規約や開発ルールをAIに伝えることができるCursorの「Project Rules」機能を活用し、プロジェクト内で統一されたコード生成ルールの策定を進めていきたいです。

2. チームのスキルレベルの底上げ

3. 知見の管理と共有

まとめ

テックブログ新着情報のほか、AWSやGoogle Cloudに関するお役立ち情報を配信中!

Follow @twitter普段は社内/社外向けのデータの収集・加工~可視化を行うデータ分析基盤の開発を担当しています。 音楽鑑賞とギターが趣味です。

Recommends

こちらもおすすめ

Special Topics

注目記事はこちら

データ分析入門

これから始めるBigQuery基礎知識

2024.02.28

AWSの料金が 10 %割引になる!

『AWSの請求代行リセールサービス』

2024.07.16